東京農業大学・前橋健二先生インタビュー

研究者から見た発酵食品の魅力・すごさとは?科学の目で見た発酵食品【第1回】

前橋健二(東京農業大学 応用生物科学部醸造科学科教授)

大豆が発酵すると、味噌になる。……当たり前のことのようにも思いますが、考えてみれば、とても不思議なお話です。

学生時代に微生物に興味をもち、以来、そんな発酵の世界と発酵食品に魅了され続けている研究者がいます。東京農業大学で醸造科学科の教授を務める、日本の調味料研究の第一人者、前橋健二先生です。

「決して当たり前ではない。不思議なことだらけ」という発酵の仕組みから、レーウェンフックとパスツールの発明によって始まった発酵の歴史に至るまで、摩訶不思議な発酵の世界の魅力について存分に伺います。

前橋健二(東京農業大学 応用生物科学部醸造科学科教授)

日本の調味料研究の第一人者。1969年生まれ、長野県出身。1998年、東京農業大学大学院農学研究科博士後期課程単位取得満期退学。博士(農芸化学)。同大学応用生物科学部醸造科学科助手、講師、准教授を経て、2016年より現職。2003年には米国モネル化学感覚研究所にて味覚遺伝子の研究に従事。発酵における微生物と成分変化、発酵調味料、味の解析や味覚のしくみなど、「発酵」と「味」について、多方面から科学的アプローチを続けている。

発酵食品の美味しさは、誰もが共通して得られる喜び、快楽、幸せ

――前橋先生が、発酵に初めて魅了されたのはいつ頃なのですか?

大学4年生のときです。研究室の卒論を書くために調味料の研究をするなかで、味噌の奥深さに驚かされました。それまでは、味噌は太古の昔から存在していて、「当たり前にそこにあるもの」という感覚でいたんです。ところが、調べていくと不思議なことだらけで。決して「当たり前」ではないんですよね。だって、まん丸の大豆が、発酵という現象が起こることでドロドロとした味噌に変化するんですよ。まったく違うものに姿を変えるというメカニズムに、とても驚きました。そして、大学院でさらに詳しく学びたいと思い、醸造学を専攻したんです。

――先生が魅力を感じた発酵のメカニズムについて、もう少し詳しく教えて下さい。

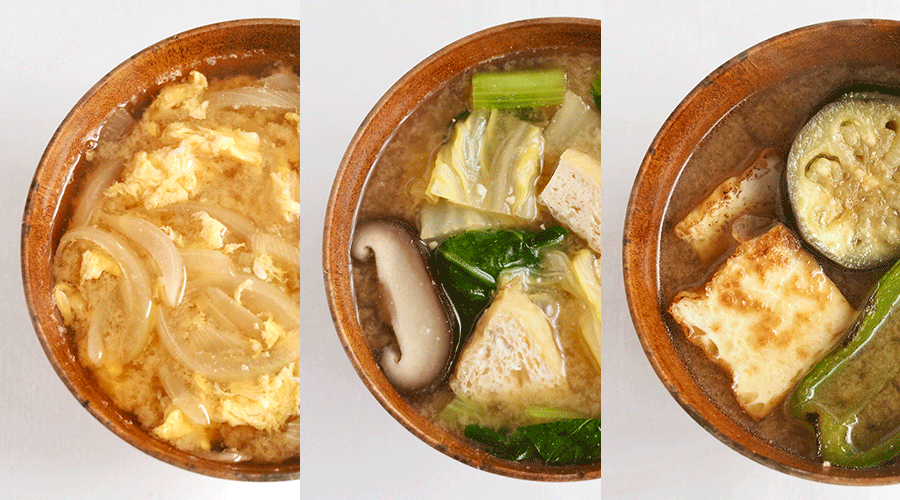

発酵は、目に見えないほど小さな微生物の働きによって起こります。たとえば、大豆を、味噌や醤油などの新たな食品に変えてくれるのは、麹菌、酵母、乳酸菌などの微生物です。これらがうまく入れ替わって、バトンタッチしながら発酵が進むことで、味噌や醤油は出来上がります。そして驚くことに、完成した調味料は、うま味があるだけでなく機能性も発揮するんです。もとの大豆の時点で栄養はすでにたっぷり含まれているのに、発酵によって仕上がった味噌は、新たな効用として、血圧を下げる作用や抗酸化作用なども発揮する。これはすごいことです。

――発酵によって、食品がよりパワフルになるということですね。

そうです。この価値は、多くの人にぜひ知っていただきたい。発酵食品は、美味しくて健康になれるものだということを世界中の人に伝えたいです。美味しさは、誰もが共通して得られる喜び、快楽、幸せですから。そのうえで健康になれるなんて、幸福そのものです。ちなみに、私は「美味しさ」についても研究したことがあるんですよ。

味物質を研究したい一心で、アメリカへ留学

――「美味しさ」ですか?

はい。「美味しさ」というのは、気持ちや感覚の問題だとずっと思われていたので、科学者は長年立ち入りたくない分野だったんです。ただ、私は大学院時代、味噌や醤油の研究をするなかで大豆に含まれるペプチドのことを詳しく調べていたところ、当時の分子生物の先生から「分子的に味を解明しようじゃないか」とテーマをいただいて。それはおもしろそうだと思い、ペプチドの構造を通して味のことをより深く調べました。

――そもそも、ペプチドとは何なのですか?

アミノ酸がつながったものを、ペプチドと呼びます。アミノ酸は並び方が変わると味も変わるので、まずは、並び方を変えていろいろな構造のペプチドを作ってみました。構造と味の関係を解き明かしたかったんです。それで、研究を進めるなかで私が想定したのは、分子的に味物質というものがあって、その味物質が舌にくっつくと作用する受容体のようなものがあるのでは、ということ。そうしたら、その数年後の2004年に、動物が匂いを認識して記憶するメカニズムを解明した、アメリカの2名の科学者がノーベル医学生理学賞を受賞しました。匂いについてわかった途端、味覚の研究も一気に進んだので、私は居ても立ってもいられず、味覚受容体のことをもっと調べたい思いでアメリカの大学に留学しました。

――発酵の研究をしているなかで、味そのもののメカニズムにも興味を抱いて、留学までしたのですね。

そうです。発酵食品の歴史は古いですが、味覚について科学的に解明されたのは、つい最近のこと。この世にはわからないことがまだまだたくさんあって、興味は尽きないですね。

パスツールが低温殺菌法を開発する300年前から、日本酒の「火入れ」は行われていた

――発酵そのものの歴史については、どうなのでしょう。人類と発酵のつき合いはとても古いということが、遺跡や石板の記録などから明らかになっているようですが、科学的に解明されたのはいつ頃なのですか?

まず、17世紀に、オランダのレーウェンフック(※1)という人が精度の高い顕微鏡を作りました。この顕微鏡を使って、レーウェンフックはある日、微生物の存在を知るんです。目に見えないほど小さな生き物がこの世にいるなんて、誰も知らなかったわけですから、発見したときのレーウェンフックは、それはもうすごい衝撃を受けたようです。周りの人にも伝えて、みんなももちろん驚くのですが、次第に人々の関心は薄れていって……。それから200年ほどは、微生物に対して科学的な解明は何も進まず、時間だけが過ぎ去りました。

――微生物と発酵の関係が発見されたのは、だいぶあとの話なのですね。

はい。フランスのパスツール(※2)という人が、1860年代に、発酵や腐敗は微生物によって起こされるということを明らかにしました。当時、微生物は空気のない環境でも自然に発生するという「自然発生説」が信じられていたのですが、パスツールはそのことを否定して、「生物は、生物からのみ生まれる」と説きました。それから、発酵の研究の過程で、低温殺菌法(パスチャライゼーション)も開発しました。摂氏100度以下の温度で食べ物を殺菌すれば、素材の風味は損なわれず、ワインやお酒の場合はアルコール分を飛ばさないのだ、と。たとえば、60度で30分とか、80度で20分加熱して殺菌する方法ですね。

――たしか、日本酒の「火入れ」も低温殺菌法ですよね。

そうなんです。「火入れ」は、実は、パスツールが低温殺菌法を開発する300年も前から行われています。その頃の人たちは、菌や微生物の存在を知らなかったはず。それなのに自分たちの知恵でそういうことをやっていたなんて、不思議としか言いようがないです。

アントニ・ファン・レーウェンフック(※1)

もとは、オランダで布地店を営んでいた布商人。誰よりも好奇心旺盛で、1670年代の初頭、自分用に倍率270倍の顕微鏡を製造。当時の顕微鏡と比較すると10倍の倍率を誇り、顕微鏡で初めて目にした微生物に驚嘆。「微小動物(アニマルクル)」と呼んだ。雨水一滴の中に「無数の小さなウナギかミミズのようなもの(細菌のこと)が寄り集まってうごめき、まるで水全体が生きているかのようだった」と、観察記録に残している。その後、ロシア皇帝ピョートル1世(大帝)がレーウェンフック作の顕微鏡に興味を示し、実際に観察を行ったことから、彼の名は広く知られるようになった。レーウェンフックは、自分の歯から歯垢をこすり取り、そのなかに微生物がいることも発見している。

ルイ・パスツール(※2)

フランスの化学者・細菌学者。化学者として光学異性体を発見したのち、発酵の研究に着手し、発酵が微生物の働きであることを発見。それまでは、微生物は栄養があれば自然に生まれるという考え(自然発生説)があったが、パスツールは1860年代、白鳥の首型フラスコを用いた研究で、肉汁に微生物が入らないように実験を行い、外から微生物が入った肉汁だけが腐ることを証明。自然発生説を否定する論争に勝利した。「近代微生物学の祖」と呼ばれている。ワインやビールの腐敗を防ぐ低温殺菌法(パスチャライゼーション)を開発し、炭疽菌や狂犬病のワクチンも発明し、予防接種の基礎を築いた。

次回の記事は1月下旬頃配信予定です。発酵食品と人との関係や、先端の研究内容をお伺いしていきます。

- 参考文献

-

- フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

アントニ・ファン・レーウェンフック - 日本パスツール財団Webページ

- フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

※記載内容は、取材対象者及び筆者の個人的見解であり、特定の商品または発酵食品の効果・効用を保証するものではありません。